破局基层筛查,引领标准化浪潮 | 顿慧医疗专题会精彩回顾

秋色如许,共聚新知。近日,第十四届东方检验医学学术会议于浦江之畔盛大召开,为广大检验医学同道搭建了全方位、高质量的学术交流平台。会议以创新成果赋能各方,引领学科价值实现新跃升。

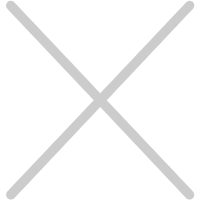

大会期间,顿慧医疗主办的专题研讨会“创新引领,标准先行——肝癌早筛在基层社区的实践与突破” 于9月26日下午成功召开,吸引了国内外200余位检验领域专家学者参会。

上海市医学检验医学专科分会主任委员、复旦大学附属中山医院检验科主任郭玮教授在开场致辞中指出,当今社会已迈入智能化时代,生活与工作的范式都发生了翻天覆地的变化。在此背景下,肝癌早诊多模态融合模型的建立并走向基层应用,标志着范式改变的第一步。她强调,未来应进一步推动检验医学与人工智能的深度融合,将先进技术切实应用于临床和基层,服务“健康中国”战略,这也是我们始终坚守的初心。

在报告环节,上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心主任樊爱青教授以《国家医学中心引导的社区全自然人群队列的肝脏健康管理策略探索》为题,分享了在创新技术赋能与分级诊疗联动背景下,社区开展居民肝脏健康管理的实践探索。她指出,为满足居民日益增长的肝脏健康管理需求,上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心紧密依托国家医学中心——复旦大学附属中山医院的技术支持,引入了肝脏健康精细化管理数字解决方案"Liver Disease Pathway (LDP)"。该系统内置基于国家《原发性肝癌诊疗指南》的规范化临床路径与多种风险分层模型,并结合端到端互通的院外随访移动平台,实现了肝脏疾病“筛-诊-治-管”全流程数字化闭环管理,有效解决了社区开展肝脏健康管理中风险人群识别难、缺乏标准化路径和有效随访工具等卡点,显著提升了社区筛查效率及居民依从性。

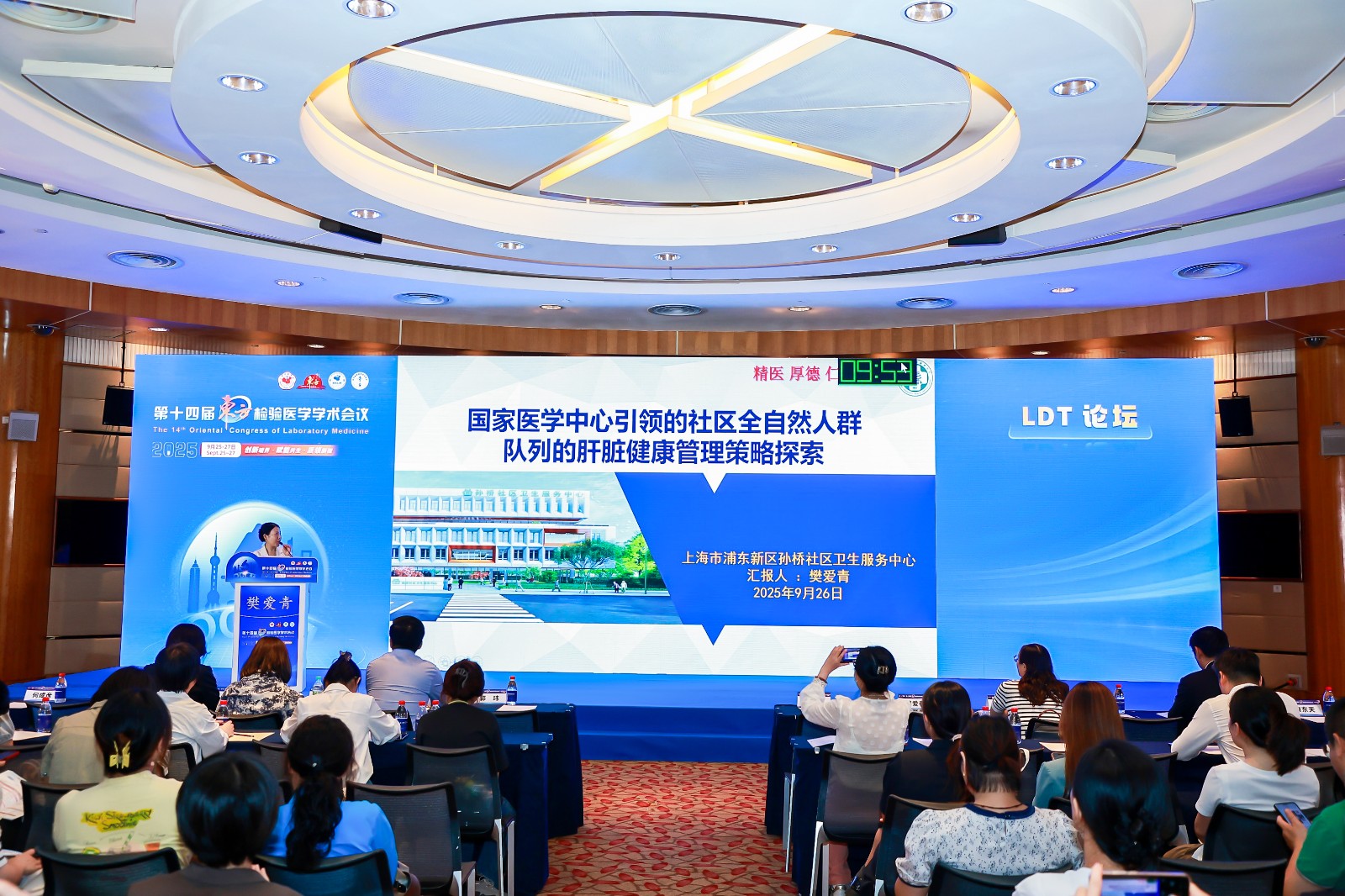

在诊断层面,项目采用了获国家药监局(NMPA)批准、医保覆盖的miRNA7分子检测技术。该技术对极早期肝癌的诊断性能显著优于传统标志物AFP和DCP,为社区早期筛查提供了有力且可靠的工具。此外,孙桥社区还将通过肝脏代谢健康-糖肝共管策略,综合研判肝脏代谢状态,分层减轻肝脏健康负荷,全面降低肝病公卫压力。通过整合多方资源,项目计划在三年内建立覆盖老年、中青年和功能社区人群的健康数据库,积累大规模人群队列数据,并验证其医学与实践推广价值,从而构建可复制、可推广的社区肝脏健康管理模式,为全民健康管理提供示范经验。

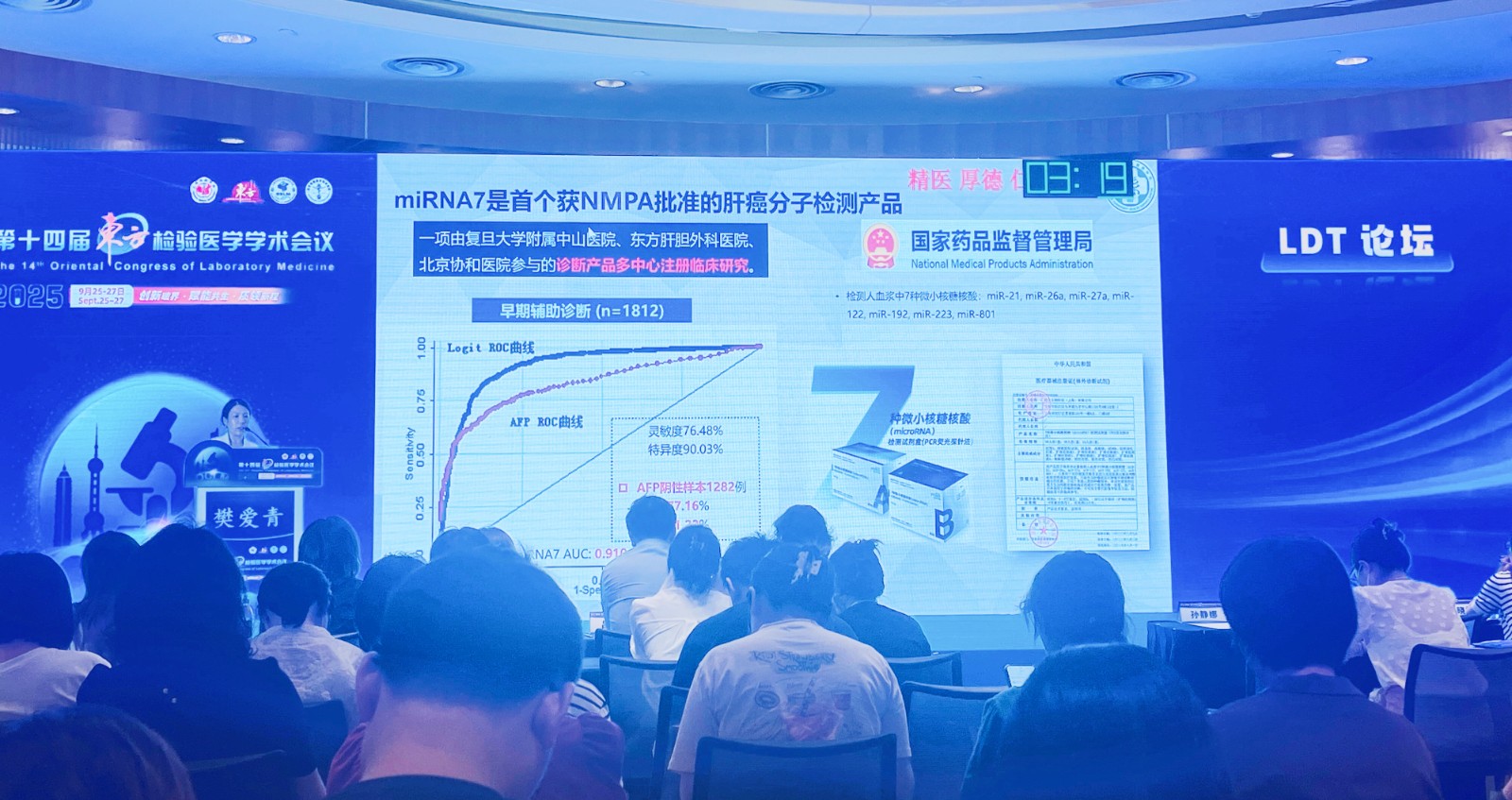

随后,上海市临床检验中心生免室免疫业务主管赵晓君教授带来了《肝癌早诊多模态融合模型中的血清蛋白标志物均一化项目介绍》,系统地阐述了项目的背景、挑战与实施路径。她介绍到,多模态数据融合通过整合患者信息和多种标志物数据,可显著提升肝癌早期诊断效能并推动个体化治疗。然而,核心血清标志物(如AFP、PIVKA-II、AFP-L3)在不同检测平台间存在采用的单位不一致等均一化问题,且全球范围内尚缺乏系统的PIVKA-II和AFP-L3室间质评项目,阻碍了GAAD/GALAD等优秀诊断模型的临床推广与应用。

为破解这一瓶颈,由上海市医学检验医学专科分会牵头,中国食品药品检定研究院、上海市疾病预防控制中心、上海市临床检验中心、复旦大学附属中山医院联合组织了这一标准化项目,致力于通过肝癌血清蛋白标志物的均一化评估,提升多模态融合肝癌诊断模型在临床推广中的普适性。项目计划分三阶段推进:第一阶段为规划筹备,招募检验平台并制备评价参考品;第二阶段开展检测均一化评估,联合多家实验室开展参考品测试,通过统计分析室间与室内变异,评估各指标一致性;第三阶段为模型均一化评估,以Roche GAAD/GALAD为参照,评估模型跨平台适用性及均一化对模型泛化使用的影响,并探索在此基础上进一步融入miRNA7等新标志物,以构建性能更优的新一代多模态诊断模型。项目预期成果将有助于优化肝脏早诊方案,推动多模态融合模型在临床实践中实现更广泛、更精准的应用。

会议最后,肝癌血清蛋白标志物均一化项目启动仪式在热烈氛围中隆重举行。在全场嘉宾的见证下,上海市医学检验医学专科分会主任委员、复旦大学附属中山医院检验科主任郭玮教授、上海市疾控中心施亮教授、中山大学附属第一医院检验科主任吕万革教授、上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心主任樊爱青教授、上海市临床检验中心生免室免疫业务主管赵晓君教授一同上台,共同按下启动按钮。这一重要时刻,标志着肝癌血清蛋白标志物均一化项目的正式启航,也为提升中国肝癌早诊水平开启了崭新的篇章。

创新无界,聚势共赢。展望未来,期待通过这些凝聚智慧与力量的创新项目的落地实施,显著提升肝癌早诊的效率与准确性,为肝癌诊疗领域提供宝贵的经验和参考,助力实现更精准、更高效的全民健康管理目标。让我们携手共进,共同书写检验医学赋能医疗、服务民生的新篇章!